Daher ist die GC-MS-Technik in der Forschung und bei präklinischen Tests sehr beliebt. Bei der präzisen Quantifizierung einzelner Moleküle oder beim Nachweis kleiner Moleküle stösst diese Technik jedoch an ihre Grenzen. Darüber hinaus sind GC-MS-Geräte oft sehr teuer und erfordern hochqualifiziertes Personal für die Bedienung und vor allem die Auswertung der Ergebnisse. In Geräten für Endverbraucher:innen sind oft Gassensoren auf der Basis von elektrochemischer oder Halbleitertechnologie verbaut. Diese sind so klein und kompakt, dass sie problemlos in einer Handtasche Platz haben. Das ist ein grosser Vorteil für Patienten, die zum Beispiel an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden. Sie können solche Geräte vor und nach den Mahlzeiten völlig selbständig verwenden. Die Sensoren basieren auf dem Prinzip einer chemischen oder physikalischen Reaktion zwischen dem Zielgas und der reaktiven Sensoroberfläche. Dadurch altern sie sehr schnell oder verändern ihre Eigenschaften im Laufe der Zeit, weshalb diese Geräte regelmässig neu kalibriert oder sogar ersetzt werden müssen. Ausserdem kann eine Reaktion mit anderen Gasen nicht ausgeschlossen werden, was zu einer Querempfindlichkeit des zu messenden Zielgases führen kann.

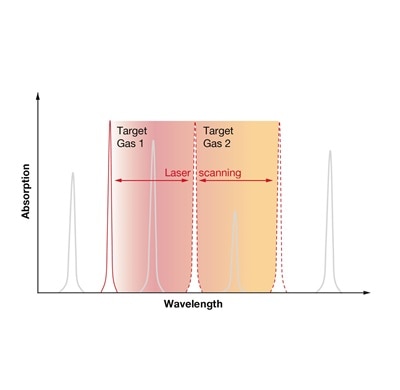

Bei dieser Technik werden Breitband-Infrarotquellen wie die EMIRS von Axetris verwendet, die einen sehr grossen Teil des Infrarotspektrums abbilden. Das entsprechende Zielgas wird dann mit Hilfe geeigneter Bandpassfilter eingegrenzt. Weil diese Filter aber trotzdem ein gewisses Spektrum durchlassen, ist die Querempfindlichkeit gegenüber anderen Gasen, je nach Anwendung, ein Nachteil. Daher wird diese Technik vor allem für Anwendungen eingesetzt, bei denen die erwartete Menge der Zielgase im Prozentbereich liegt. Die Laser-Gasdetektions-Module von Axetris basieren auf TDLS (abstimmbare Diodenlaser-Spektroskopie) und werden für die Detektion von Gasmolekülen im infraroten Spektralbereich eingesetzt. Der Hauptvorteil von TDLS ist die spezifizierte Wellenlänge des Lasers, mit der das Zielgas genau fokussiert werden kann, ohne dass es zu Störungen durch andere Gase kommt.

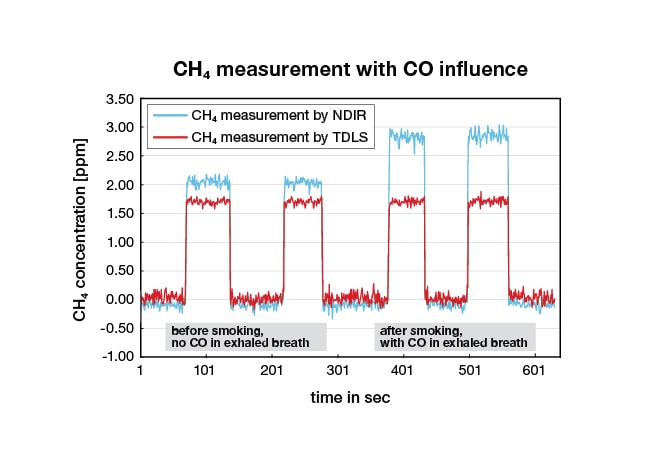

Bei optischen Messgeräten werden lediglich Filter für Partikel und Feuchtigkeit empfohlen, um Verschmutzung und Kondensation auf den optischen Oberflächen zu vermeiden. Die Ansprechzeit hängt bei der TDLS-Technik hauptsächlich vom Gasfluss und dem Volumen der Messzelle ab. Der LGD Compact wurde mit einer sehr kleinen Gaszelle, die ein Volumen von 19 ml hat, konzipiert. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung selbst bei kleinsten Gasflüssen von weniger als 500 ml/min. Weil die Wellenlänge des Lasers exakt auf das Zielgas abgestimmt ist, werden Querempfindlichkeiten zu anderen Gasen vermieden oder durch eine zusätzliche Messung kompensiert. Ein gutes Beispiel hierfür ist CO in der Atemluft von Rauchern. Bei dem NDIR verursachen die CO-Peaks in der Nähe von CH4 Interferenzen und verfälschen somit die Ergebnisse (siehe Abbildung). Mit der TDLS-Technologie ist die Methanmessung dagegen frei von CO-Querbeeinflussung. Weil die TDLS-Technologie sehr robust ist und über viele Jahre hinweg stabile Messergebnisse liefert, ohne dass eine Nachkalibrierung erforderlich ist, sind die Betriebskosten sehr niedrig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TDLS-Technologie im LGD Compact perfekt für den Nachweis kleinerer Moleküle ist und somit eine sinnvolle Lösung für den klinischen Gebrauch darstellt. Für die klinische Forschung und die häusliche Pflege sind jedoch die heute etablierten Technologien sicher zu bevorzugen. Jeder Teilmarkt hat hier seine spezifischen Anforderungen, die sich nicht durch eine einzige Technologie abdecken lassen.

Dabei entsteht unter anderem Wasserstoff, der ebenfalls in der Diagnostik nachgewiesen wird. Allerdings gibt es einen grossen Anteil von Menschen, die diesen Wasserstoff in Methan umwandeln. Wird bei einem Atem-Analysetest nur Wasserstoff gemessen, kann es zu falsch-negativen Ergebnissen kommen. Bei Verdacht auf eine entsprechende Erkrankung sind die Patienten oft viele Stunden in der Arztpraxis, um nach einer Testmahlzeit mehrere Messungen der Atemluft vorzunehmen. Weil solche Stoffwechselvorgänge oft über einen gewissen Zeitraum ablaufen, ist der Verlauf der Messkurve ebenso wichtig wie die absoluten Messwerte. Durch die Möglichkeit einer kontinuierlichen Messung mit dem LGD Compact von Axetris lässt sich der Stoffwechselprozess in Sekundenauflösung analysieren. Neben Methan bietet der LGD Compact auch die Möglichkeit, CO₂ als zweites Gas zu messen. Je nach Intensität der Ausatmung variiert der CO₂-Gehalt und damit auch der von Methan. Daher wird CO₂ oft als Korrekturfaktor bei der Atemgasanalyse verwendet. Durch die Möglichkeit, den Laser abzustimmen, können oft mehrere Gase gemessen werden, wenn die spektrale Lage der Gaspeaks passt. Hier bietet der Axetris-LGD einen Mehrwert, weil er eine weitere Sensorkomponente zur Normalisierung überflüssig macht.