Aufgrund dieser Verknappung werden Neuanlagen vorzugsweise mit Füllmengen unter 3kg ausgelegt. Anders als in der Vergangenheit werden auch diese Anlagen von der neuen Verordnung betroffen sein. Neben der Empfehlung einer kontinuierlichen Überwachung werden die Zyklen für regelmässige Dichtheitskontrollen deutlich verkürzt. Mit der Einführung der ersten F-Gase-Verordnung im Jahr 2006 sollte die Reduktion von fluorierten Treibhausgasen weiter vorangetrieben werden. Die Neuauflage dieser Verordnung geht mit Verboten und Mengenbeschränkungen noch weiter. Künftig soll der Grossteil der verfügbaren Kältemittel einen GWP-Wert von weniger als 20 haben. Einige wenige HFKW-Kältemittel fallen in diese Kategorie, aber der Trend geht eindeutig zu klimafreundlicheren Kältemitteln wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Ammoniak (NH3) und Hydroflourolefine (HFO).

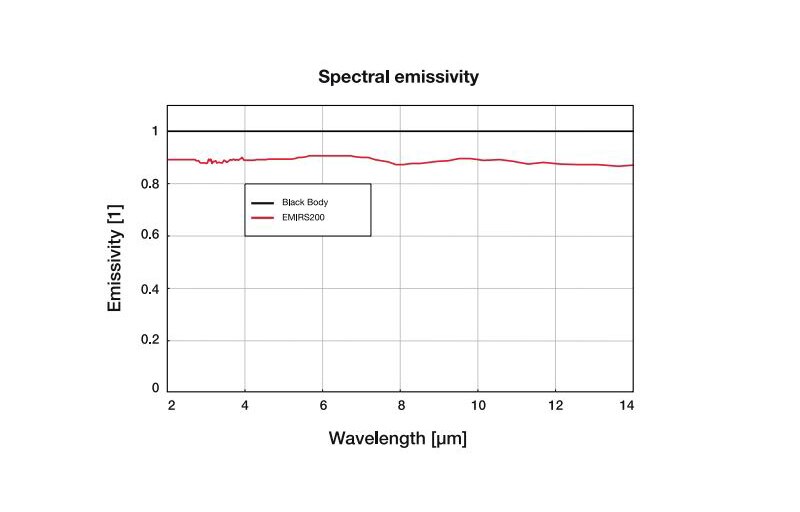

Beide Prinzipien sind in ihren Anschaffungskosten deutlich höher als herkömmliche Sensorlösungen. Demgegenüber stehen eine lange Lebensdauer von über 7 Jahren und die längeren Kalibrier- und Wartungszyklen. HFO, ein durch die neuen Vorschriften bedingtes Kältemittel, kann neben den Halbleitersensoren (MOS) nun zusätzlich auch mit der IR-Messtechnik gemessen werden. MOS als kostengünstige alternative Messtechnik hat jedoch den Nachteil der begrenzten Lebensdauer und der kurzen Kalibrierzyklen und wiegt den Anschaffungskostenvergleich nicht auf.